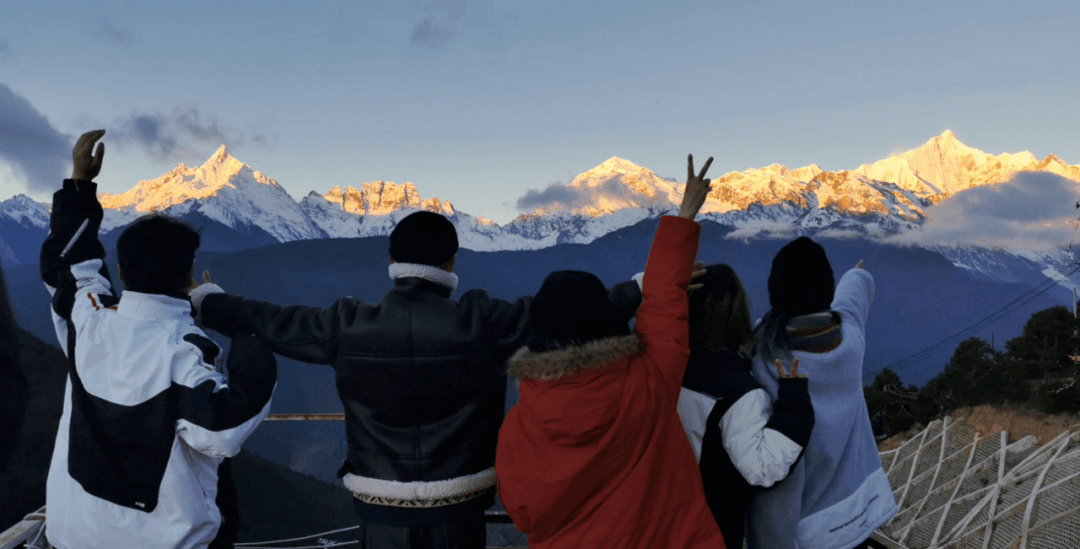

大理正在成为“数字游民”的乌托邦。抬头就能望见苍山洱海的绝佳景观,十几块钱就能吃饱一顿的低物价,以及越来越多的数字游民社区,满足一切交友的需要,作为远程工作、地理套利为途径的数字游民,住在大理,无疑能探索生活与工作之间更多的可能性。

但大理又真的是一处乌托邦么?随着“逃离北上广”“诗与远方”“裸辞去大理躺平”的风潮,关于大理的“争议”早早就出现了。人们习惯于带着各式各样的标签和滤镜来到大理, 认为大理的蓝天白天能抗焦虑去内卷。

当越来越多城市人和数字游民,抱着享受生活目的来到大理,但现实是旅游城市带来了水涨船高的物价,飙升的房租,以及拥挤的游客,这些都让人们发现,哪怕去了大理,依旧要面对生活的一地鸡毛。大理适合什么样的人?大理能满足人的哪些想象?Freelab和几位生活和曾经生活在大理的数字游民们聊了聊,他们有人待了两年多,有人住了三个月便离开了,在他们心中,每个人都有一个人“大理”,大理折射出来的不止是一个地域,更是千百种“理想生活”的选择。

01

周莫在大理快1年/远程项目经理、远程市场推广

卖掉了修身的西装更松弛,也变得更有时间感和边界感

周莫已经厌烦了别人向她问起去大理的意义。在她看来,问这个问题的人并不知道自己的人生想要什么,或是仅仅想通过了解他人的生活状态,来帮助自己决策。但帮助自己决策的前提是,起码要先对自己想要过怎样的生活有一个模糊的想象,甚至是实践后再来问别人,可能都更高效,“现在关于大理的报道太多了,我的建议是先检索,然后再问具体的问题,比如说现在大理的游客情况,住宿情况,甚至于消费情况,是否匹配自己想要过的生活,尽量问这些问题”。

对于真正感兴趣的人,作为当事人,周莫往往愿意和带着真诚交流的对方沟通,但如果只是习惯性张口就问的人,周莫很快就会树立边界感。在她看来,作为一个“数字游民”最珍贵的的就是个人的时间和自由度。

去年,因为口罩原因,周莫在上海经历了长时间的隔离。放开后,她迅速对上海失去了兴趣,恰好因为大理的活动,她被原先就感兴趣的社区氛围感吸引,于是决定离开上海前往。在大理快一年的时间里,周莫最明显的感受是生活方式的改变。她不需要再耗费大量时间通勤,和朋友见面成本变低,也更愿意聚会聊天,建立深度感情链接。第二个改变是周莫变得更松弛。“最明显的一个行动是,来到大理不到两个月,我就把之前买的很多修身西装,和板正的毛衣全部二手卖掉。去掉严肃专业的职场形象,换上了舒服、松垮的衣服,重新做回了自己。”

一直生活在大城市的人,最渴望,最需要的是往往建立安全感,就像放风筝,人生的线头一定要紧握在手里。来到大理后,周莫放开了手上的“线头”,不再追求绝对的掌控感。“我在大学的时候肯定不能想象自己会在大理办公,我在北京的时候,也无法想象,我会去到上海,人生很多的事情是不受掌控。能够带来安全感的,反倒是你相信自己能够做出当下最好的选择。因为现在我越发觉得确定性、掌控感是个伪命题,除非是做项目,你需要确保每一步都做好,但生活不是这样的”。

不再追求控制感,反而让周莫在大理的工作变得更加自如,在大理举办的各种活动和项目基本上都是她一个人从头到尾完成。过程中,不焦虑也不慌张,她对自我有了更多稳定的信任,并且因为在大理结识了大量的伙伴、建立了足够多的链接,所以她相信在大理总会有合适的人能帮到自己。

除了以自我为锚,稳定感的回归,在周莫观察中,大理还提供了足够多的人生样本,比如从事青少年教育的妈妈和00后女儿的创业组合、16岁跟随自己热爱进行AI创业的男生......这些“反常规”的生活方式更像是每一个具体的人从大城市脱轨,重新找寻的人生方向。在他们身上,周莫能看到更多的生命活力和个人对自我个体的尊重。

“大理很多人可能都是带着自己的议题过来的。有的人是作为游客纯粹过来放松的,还有人是想在这边旅居三个月左右,探索自我,或长时间来这边,找到自己的一种新生活方式......每个人议题都是不同的。如果问别人为什么来到上海,80%的答案可能会说‘我是来上海工作的’,但如果你在大理,问不同的人为什么来这儿,得到的每个答案可能都不一样。”

在大理的生活,周莫越来越对宽泛和无所指向的问题不再感兴趣,她更喜欢在互相尊重的基础上对他者真实、可感的个人生活深入了解,抛开职业身份和社会身份,周莫在意自我的内心感受,珍惜时间,在意人与人之间的边界感和有效沟通。或许对于她而言,去大理的意义的也正在于,即不再追求虚幻的意义感,不再浪费时间无效沟通,当下真实的感受即是一切。

02

Lars在大理27个月/荷兰度假屋客服

工作机会单一,两年换四份工作

拥有大片时间,目标是个人成长

Lars去大理的原因很简单,他需要拥有更多的时间停下来重新做自己。Lars在国外生活过,之后回国在北京、深圳工作。相比国外丰富多元的生活,他发现回到国内更像进入了一所大型且永不停电的“工厂”,大家好像各司其职的螺丝钉——大多时候,人需要按照父母、老板的安排生活在固定框架里。“我之前在国外生活,发现很多人的生活方式和兴趣爱好很丰富。但回国以后,大家普遍的状态恨不得只有上班和不上班,工作类型则是事业单位和非事业单位。”

在深圳又一次有抑郁倾向后,Lars选择和爱人来到大理。两人共同养了一只猫,目前不考虑生孩子。爱人在学编曲,平时在酒吧做驻场鼓手。他则每天只需工作2-4小时,其余时间用来生活并做个人成长。在大理,对于Lars最大的考验是这里工作机会少,工作类型单一。两年多的时间里,这位一直在一线城市工作、生活的职场人已经在大理更换了至少四份不同的工作,比如木工学徒,电商运营,零售店商业顾问以及如今这份荷兰度假屋的客服。

在Lars看来,大理更适合生意人或拥有某项专业技能的人,尤其是可以进行线上或远程办公的人,来上班不如在大城市。“因为大理更多的工作机会偏向旅游业或销售类,相比大城市,能提供的岗位并不多,且平均薪资低”。

尽管薪资水平降低很多,每个月收入只能维持正常生活开支,但与之前相比,工作更轻松,个人大片的时间更多了。在过去,Lars的生活和大多数职场白领相似,每天早上挤地铁,从拥挤的交通工具转移到办公格子间,人的状态就像是流水线程序上的机器一样,上了“发条”以后,按部就班的被各种deadline推着走。来到大理后,他觉得时间跟空间明显更开阔,抬头不再是摩天高楼,而是一片完整、开阔的天空。日常生活的范围在5、6公里内,出门就能遇见熟人,让Lars觉得像是回到了小时候,社区感和人情味、苍山与洱海增添了许多生活的气息。

此外,和大城市相比,大理的医疗资源、文化娱乐活动、甚至大超市都更少。没有了太多外在的满足,向内求、回归生活本身便成了一项有趣的探索。在大理的Lars会将更多的精力花费自己身上,即“个人成长”,而他所说的“成长“更多的是关于个人精进与可持续的生活,以及内在的平静与力量。

“一天的安排里,我上午会冥想和拉伸,下午到晚上我需要九个小时随时待命,但实际工作的时间只有2-4个小时。工作待命期间,我会专注于个人成长,比如通过OKR实现身心健康。工作之余,我和朋友在做读书会,我们平常都会看书,想尝试用团体的方式,试试能不能产生一加一大于二的效果”。

对于Lars,来到大理最重要的事情就是认识自我并做自己,通过尝试不断地发现自我的潜力和局限。成为数字游民以后,Lars曾尝试在生鲜电商领域尝试创业,但尝试后,他发现成本过高,便及时停止了,转而通过回归到用更专业的知识和技能去挣钱。面对大理这座城市来来往往的人,Lars提到,每个人都有自己的态度和选择,这很好。和千篇一律的生活相比,他更喜欢看见不同的人走向不同的生活道路,那代表着多样和活力以及一种旺盛的生命力。“不管外界怎么看待大理的数字游民们,好或不好,我觉得都是别人的想法,到底适不适合自己,更需要的是知道自己要谁,要什么,也许觉得这地方合适,那就来试试。如果不合适。那再想别的出路。尝试并解决问题才能促使成长。”

03

Emilia在大理三个月/品牌营销

大理不止是逃离的乌托邦

更是多了一种美好生活的“选择”

Emilia原本只计划在大理待一个礼拜,结果因为太喜欢,这趟旅程最后直接持续了三个月。直到过年不得不回家。去年,Emilia所处的WEB3创业公司正处于经营危机的情况,觉察到情况不妙,同时她对大理WEB3的氛围早有向往,于是很快决定了辞职,前往大理享受一段数字游民的时光。

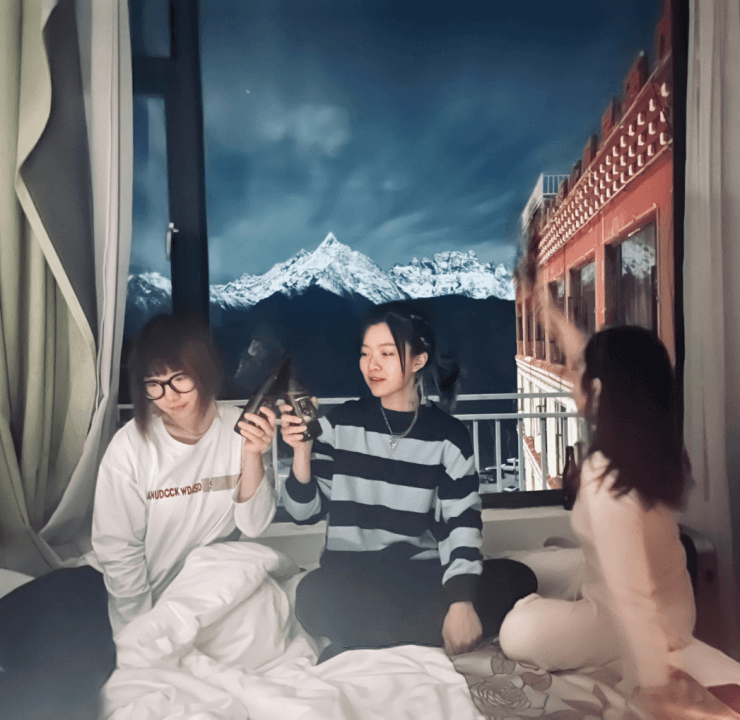

用Emilia的话来说,在大理的生活简直是超出了预期。除了绝美的风景,还有一群志同道合的朋友。“最开始我住的是三月街附近的民宿,离大理Hub社区很近。我在去大理之前已经加入了这个社区,每天在群里看发布的活动。大理除了自然环境,人文氛围以及社团的凝聚力,都特别吸引我”。

Emilia介绍,大理还有不少“数字游民”社区,除了Hub,还有706、NCC等。此外,大理数字游民社区里面的成员基本上都有自己的项目或职业,像是程序员、软件独立开发者、设计师、翻译或是身心灵领域从业者。各自都拥有保持工作和生活平衡的智慧。Emilia会经常和社区里的朋友一起玩social,一起约饭、娱乐和办公,几乎很快就融入了当地的生活。

作为ENFP(激励者型人格)人格类型,Emilia在杭州拥有许多朋友。但她提到,在杭州这样一个出了名的内卷城市,她时刻感受到和朋友、同事交谈过程中的焦虑感,聊天总是离不开买房、结婚、职场晋升、搞钱等话题。只有到了大理后,她才真正感受到精神层面的纯粹感。大家以兴趣和爱好作为链接点,谈论的事物是诗和远方,脱离阶级隔阂和社会传统的束缚,反而能回归到与人交往的本质。此外,Emilia认为,在大理能认识更多形形色色的人和群体,多元的价值观和多元的世界彼此碰撞,被包容和接纳,而这和杭州或一线大城市这样讲究着生存法则,秉持着统一竞争价值观的世界是不同的。

值得一提的是,在三个月的数字游民生活中,Emilia尝试了远程办公,陆续地给北京的杂志社供稿、提供营销策划服务,之后又陆续尝试了设计、排版、摄影等 freelancer的工作。虽然接洽业务类型多,但Emilia提到了因为是远程工作,难免沟通效率较低,部分协作很难完全落地。

“做自由职业者接单的过程是很快的,但当时的我,正处于一个新鲜的环境中,每天又有大量的社交,所以没把自由职业这件事特别放在心上,没深入到这些工作中。因为每天都有聚会、活动、旅行,人会充满着好奇和探索欲,很难专心工作。所以数字游民的状态可能还不适合目前的我”。

尽管在三个月后,选择离开了大理,但这不代表Emilia和大理这座城市断开了联系。

Emilia表示自己身边离开大理的朋友,有人去深圳开办疗愈工作室,有人去了华为在非洲的项目点,有人则是回老家继续完成自己的舞蹈梦想......但无论怎么选择,大家都是将自己在大理感悟到的生活方式、生活理念携带在身上继续前行。尽管现在Emilia的状态不一定适合数字游民,但她也表示大理将会始终成为自己一个选择项,一个内心的自留地。

作为精神寄托和潜在的内心的力量来源,大理将永远像锚点一样“固定”存在在Emilia的世界里。这位一直忙忙碌碌工作的女生,计划着之后攒足更多的资金、人脉和经验,在大理买个带院子的小房子,长久居住。大理,将不会被当作一个永远被封存的回忆,它更像Emilia在进入黑暗森林升级打怪留有的精神家园,正因为知道更美好世界的存在,她才能忍受打怪世界里暂时的难熬。因为她深信,“人生就是一场旅居,不要沿着轨道循规蹈矩,而要去旷野勇敢探险”。

自由